您现在的位置是: 首页 > 天气趋势 天气趋势

汶川最近一周天气预报_汶川今明两天天气预报

tamoadmin 2024-11-23 人已围观

简介1.为什么7.8汶川地震气象局没有通报,刻意隐瞒?还是更本就没预测到?2.现在科学这么发达,汶川的地震为什么没有提前预测到然后撤离居民呢3.伪科学“地震云”,当年是怎样被普及的我们知道在现如今的一个科技发展时代当中,我们人们的科学技术越来越发达,对于自然现象的一些报警和预警越来越准确,特别是我们的天气预报,这方面的一个努力更是如此,我们每天日常出行通过手机观看天气预报,我们就能知道天气的一个变化,

1.为什么7.8汶川地震气象局没有通报,刻意隐瞒?还是更本就没预测到?

2.现在科学这么发达,汶川的地震为什么没有提前预测到然后撤离居民呢

3.伪科学“地震云”,当年是怎样被普及的

我们知道在现如今的一个科技发展时代当中,我们人们的科学技术越来越发达,对于自然现象的一些报警和预警越来越准确,特别是我们的天气预报,这方面的一个努力更是如此,我们每天日常出行通过手机观看天气预报,我们就能知道天气的一个变化,及时作出调整。那么关于地震同样如此,那么地震预警和地震预报有怎样的一个区别?这两者的区别在哪里?

一、关于地震预警。首先就是关于地震预警来说的话,这是为了给我们人类一个警示,也就是告诫我们即将发生地震。因为我们知道地震所产生的威力和训时间上,和迅速性上面远远大于其他的自然天灾,当发生地震的时候,我们很多人可能在家中睡觉,或者在工作的场所中进行工作。例如08年的汶川地震那时候正好是下午2点左右,那一时间段内刚好人们在家中睡午觉,炎热的夏天白天工作累了,那么休息午觉这是非常正常的事。正是这种情况导致了这一次的地震当中造成数10万的人员伤亡,而且地震预警是即时让我们居民及时进行疏散的一个警报。

二、关于地震预报的作用。还有就是关于地震预报是提前大约1~2天所知晓的一个情况,这和我们的天气预报是一样的效果,其目的就是为了让我们知道这一地区在最近可能会有爆发地震的情况。根据这一情况,我们及时进行调整,我们的日常出行和做好地震预警,这也是保护我们人员安全的一个措施。

三、先有地震预报,后有地震预警。最后就是关于两者的一个先后性,上面先有地震预报,后有地震预警,地震预报是让我们知晓这一地区会发生地震的一个概率,而地震预警是为了及时疏散在这一地区的人们。

为什么7.8汶川地震气象局没有通报,刻意隐瞒?还是更本就没预测到?

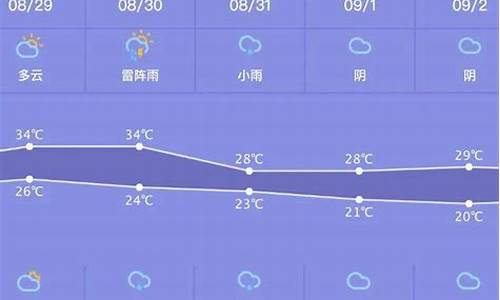

我刚刚从呢里回来,你要是坐飞机就带长裤短袖外套,要带雨伞,因为那里阴晴不定,会突然下雨、

要是坐火车后在坐大巴经过川主寺的话就要多带点衣服了,那里只有几度,特别的冷、当里的藏民已经穿后后藏袍了···

现在科学这么发达,汶川的地震为什么没有提前预测到然后撤离居民呢

地震预测是世界性的难题。只有少量的地震因为大震前预震频繁,才能被人重视。

地震很难预测.一般只能预测到哪里在今后会发生地震,地震的具体时间无法预测.

第一:地震不可能预测,其震源都在地下最浅几十公里深的几百,请问,现在人类的科技和地震研究设备能否深入地底几十公里,甚至几百公里的地方?

第二:致使地震发生的因素非常复杂,比台风、云雨的形成复杂太多了,况且震源深,根本不可能预测,连天气预报都有预测不准的时候,更何况是地震.

伪科学“地震云”,当年是怎样被普及的

目前的技术,能做到以下

1.地震发生后,在破坏性的地震波到来前,提前30秒知道,发出警报

显然,就算每个居民身上都有报警设备,30秒也只能跑下3层楼,没啥意义

关键是,如果报警发生在半夜,30秒还不够你明白发生什么事

更关键的是,哪怕每个人白送一个报警器(其实就是个呼机)谁能做到年年月月天天,不离身?

2.预测某一地区地震一般是这样:XX地区,在未来50年内发生7级左右地震的可能性高于50%

这个预测对你有用吗?你未来50年都住帐篷?还是说XX地区从此开始搬家,一个人都不留

这种预测,只能是国家用,要求XX地区从今后,建筑物的抗震等级提高到7级以上,相关部门做演习和预案

北京地区的预测是,未来50年内,不大可能发生超过6级以上地震,超过5级以上的可能性也低于20%,所以,北京地区建筑物指定标准的抗震等级一般是7级

至于精确预测未来1周这样的,目前人类历史上只有1次,中国,邢台,16,还是很多机缘巧合的结果

汶川地区,就是地震高发地区,抗震等级应该是8级才行,不过,嘿嘿,政策指定是一回事,实际施工的时候,那个老板都会耍手段的,更不要说大批的1980-1990年代的,几乎没有图纸,没有施工监理的工程(那个年代,有楼住就不错了)

天气预报都只有80%准确,更不要说地震了。

“地震云”在民间始终存在,但它后来作为一种“学说”被发扬光大,日本键田忠三郎功不可没。

键田忠三郎曾担任日本奈良市的,需要强调的是,他没有任何地质或者气象方面的专业背景。

键田忠三郎(来自他本人写的《地震云》一书)

从上世纪40年代,键田忠三郎开始推广“地震云学说”。他说“昭和23年6月26日,奈良市上空出现了一条异常的云,颜色和形状像一条乌黑的长蛇,横跨东西方向。我当时预报即将发生地震,引起了轰动。两天后,距离奈良160公里的福井就发生了大地震。”

(注:1948年6月28日下午5点14分,日本福井平野一带发生7.3级大地震,死亡3895人,福井市几乎遭到毁灭性破坏。)

福井大地震后的一片废墟(来自网络)

键田忠三郎把这种云命名为地震云,还说在中国唐山大地震前两天,日本也出现了“像把天空分两半似的”地震云。

“像把天空分两半似的”地震云(来自网络)

键田忠三郎用观测地震云的方法来预报地震,坚持了30多年,自称在1948年预报出了日本的三次7级以上地震,在19年预报出了两次地震。

80年代,他与日本大学的真锅大觉、中国科学院物理所的吕大炯,合写《地震云》一书,1981年在中国出版。

上世纪80年代,是“地震云”在中国的黄金期。当时中国刚刚结束某疯狂年代,科学界百废待兴;而16年唐山大地震留给中国人的恐惧和悲痛又太深,举国上下都如饥似渴地希望真能找到一种预报地震的方式。

16年唐山大地震(来自网络)

因此,“地震云学说”在中国广为流传,甚至一脚踏入了中国科学界。吕大炯曾于1981年在《科学通报》发表过《地震云观测》的论文,并在1982年出版《震兆云霞》一书。

而民间的热情更加高涨,日本成立了“地震预知俱乐部”,中国也成立了“中国震兆云霞研究会”。

但是,“地震云学说”从未被主流科学界所接纳。随着科学认知的发展,地质或气象方面的专业人士都曾或委婉或直接地加以反驳。

美国地质勘探局(United States Geological Survey,USGS)曾明确表示,地震发生前的某种形态的云出现,与地震没有必然联系。中国气象局也曾表示“没有充分的事实证明地震与天气二者之间有内在关联性,也没有证据可以通过卫星云图来预测地震发生”。“地震云学说”逐渐绝迹于严肃期刊和出版物。

但“地震云”在民间依然拥有广阔而深厚的土壤。迄今为止,很多人依然相信看云就能预测地震,而一些民间“地震云专家”也依然在矢志不移地发布自己看云预测地震的消息,并拥有一定数量的信徒。

什么是“地震云”?

80年代,一些发表的“地震云研究”认为,地震云共有三种类型:条带状、辐射状、干涉条纹状,并且附上了照片。

今天我们回头看,尽管年代久远,照片模糊不清,但依旧可以辨认出这些“地震云”,其实在云的科学分类中都有对应种属,而且很常见。

比如“条带状地震云”,其实是荚状层积云或者荚状高积云。

当年拍摄的“条带状地震云”(《初论地震云》,自然杂志,1986年)

再比如“辐射状地震云”,其实是辐辏状高积云。

当年拍摄的“辐射状地震云”(《初论地震云》,自然杂志,1986年)

再再比如“干涉条纹状地震云”,其实是波状高层云。

当年拍摄的“干涉条纹状地震云” (《初论地震云》,自然杂志,1986年)

如果说80年代的“地震云研究”,还试图用一些科学方法来对”地震云“作出一些限制和区隔,那么在如今,当”地震云“已经彻底退出科学界后,现在的民间“地震云专家”则显得更加奔放和随意。

他们把一切“怪异”的云都指为地震云,而“怪异”是一个主观词,到底什么样是怪异什么样是不怪异?完全没有客观标准。

比如2016年2月17日下午,江西婺源出现的这种云,被说成是地震云,引起一阵恐慌,但这实际上是波状层积云。

江西婺源波状层积云(来自网络)

2010年1月7日潍坊,也说有地震云,这还是波状层积云。

潍坊波状层积云(来自网络)

今年7月28日,长春刷爆朋友圈的“地震云”,其实是透光高积云。

长春透光高积云(来自网络)

现在你打开搜索软件,搜一下“地震云照片”,将看到各种高积云、各种层积云、各种卷云、各种卷积云……而它们其实都是天空中再常见不过的云(如果你经常抬头看云的话)。

甚至还有飞机喷出水汽形成的航迹云(俗称“飞机拉线”),也被指为“地震云”,难道飞机飞过也是地震征兆?

航迹云(来自网络)

网上形形的“地震云”,以高积云或层积云居多,因为这两种云容易形成波状、絮状、透光、放射状、荚状等“怪异”的样子;再加上有时在傍晚或早晨,染上了晚霞或朝霞的颜色,就更被疑为“天有异象”了。

“地震云”的高命中率

当然,“地震云专家”能长盛不衰,也不是浪得虚名,人还是有一套很具迷惑性的“证据”,这就是“高命中率”。

比如,他们说:

中国512汶川大地震的前3天,在山东临沂出现“绳纹状的地震云”;

中国四川雅安地震的一周前,杭州上空出现“地震云”;

2008年6月1号巴士海峡地震前一天,合肥出现“地震云”;

……

512汶川大地震(来自网络)

说上三五个例子,一般人就被唬住了,觉得是呀是呀,这么多次都命中了,就算不全信,也没法全不信了。

那么,为什么能多次命中呢?

其实说破了也没什么稀奇。

我潜心围观过网上几位知名“地震云专家”,他们的路子就是,先贴一张“怪异”的云出来,宣布为地震云。之后,在短则几天、长到一个月的时间范围内,全球任何一个地方地震了,都算“命中”!

“专家”眼中的地震云(来自网络)

这精度也太粗犷了吧,简直是霸王条款,想不命中也难啊。

要按着这个精度,天气预报就可以改成“今天明天后天乃至一个月内,全球总有一个地方将会下雨”,这准确率也能分分钟飙到100%,想降都难。还有不少“地震云专家“的粉丝吹捧说“比天气预报准”——真是令天气预报员们男默女泪。

有人说,地震能跟下雨比吗?下雨是常事,地震是小概率啊!

你看,很多人总以为地震很罕见,能“命中”几次就是神算子了。其实这是个误区,事实上地震每天都发生。

据统计,全球平均每年发生500多万次地震,每天都要发生上万次。咱就不算那些小地震了,就光算≥5级的破坏性地震,全球每年发生1000次,差不多每天都得发生两三次。

换句话说,任何人,随便朝天一指、掐指一算,随口说句“今天全球会发生5级以上地震”,他都不输。更何况“地震云专家”还把时间放宽到一个月以内呢。

真的,“地震云专家”自称“多次命中”,这都属于谦虚了,其实他们是“每次命中”,逢测必中。

地震云的“理论依据”

“地震云专家”们还提出了一些“理论依据”,试图从物理、大气科学、地质学的角度来证明地震云的“科学性”。

思路都差不多,大概就是说,在地震前的“孕震期”,大地积蓄很多能量,这些能量会以“地热”“波动”“振荡”“次声波”“电磁辐射”“高能水汽”“带电粒子”…等形式,从“断裂缝泄射出地表”“上逸到空中”,影响云的形状,出现怪异的地震云,之后就会发生地震。

这些专业词汇乍一听挺唬人,其实经不起科学验证和推敲。

地球上从地表到高空已经密布各种的监测仪器,无论是能量、波动、振荡、水汽、次声波、电磁辐射……都能被精准地监测到。

如在地震前,它们真的从地下冒出来、再到达天空、再体现到云的形态上,那所有这些仪器,怎么可能全都无动于衷、监测不到任何异常数值呢?反而要等它们折腾到云上去,再由人眼来辨认?

这些质疑已经被反复提出过多次,然而“地震云专家”们永远视而不见。

心理聚焦效应

“地震云理论“能在民间收获信任,也源于大众的心理需求。

当人们遭遇诸如地震这样的重大灾难后,往往会反复回忆起发生前的各种细节,并倾向于认为这些细节是“罕见和异常”的。其实这些“罕见和异常”经常发生,只不过平时人们不会去特意观察和记忆罢了。这被称为“心理聚焦效应”。那些看似怪异的“地震云”,也是这个道理。

看似怪异的“地震云”(来自网络)

波状层积云、透光高积云、絮状高积云…这些其实都是很普通和常见的云,每天都在世界各地的天空出现。但当它碰巧出现在某次地震之前,就会被人赋予特殊的“天兆”含义。

在地震这样恐怖又突然的天灾面前,人类显得太过于渺小和无力,所以古往今来,人们都希望能有一种简单直接的方法(比如看云),来预先判断地震的出现,能让人们有机会逃脱厄运。

正是由于满足了人类的这种心理需求,“地震云理论“永远都会有追随者。